Historia de la Filosofia Moderna

Historia de la Filosofía Moderna

Ensayo sobre el libro: The history of philosophy, modern philosophy – Britannica

Ensayo sobre el libro Historia de la Filosofia – Filosofia Moderna

- Al principio, el idealismo alemán trató de ir más allá de lo que Kant había dicho sobre la filosofía, pero después, con la llegada del positivismo, el utilitarismo y otras ideas racionales, la importancia de pensar en cosas más allá de lo físico disminuyó. Esto hizo que la ciencia y el enfoque en la experiencia real fueran más importantes en el siglo XX.

Introducción

La mirada hacia el pasado nos permite comprender mejor el presente. Hace dos siglos, las filosofías que imperaban en Europa comenzaron a transformarse para reflejar los cambios sociales, políticos e históricos que sacudían al continente.

En la Alemania de inicios del siglo XIX, el idealismo alemán surgió como una respuesta idealista ante las limitaciones que Kant había impuesto al conocimiento humano. Pensadores como Hegel y Schelling se propusieron superar las dicotomías kantianas mediante una visión panorámica de la realidad fundamentada en la razón. Para ellos, la razón no solo debía guiar las ciencias naturales, sino que también era capaz de aprehender el ser en sí a través de un conocimiento absoluto. Sin embargo, sus pretensiones metafísicas fueron criticadas por quienes preferían un enfoque empirista.

Mientras tanto, en el París de la década de 1830, Auguste Comte sostenía que las matemáticas y las ciencias naturales se habían convertido en la cúspide del pensamiento humano. Inspirándose en el método científico, Comte fundó el positivismo como un programa que se oponía al uso de la razón especulativa. Para él, la filosofía debía limitarse al estudio de los fenómenos observables, despojándose de toda pretensión metafísica.

En Inglaterra, las filosofías de Jeremy Bentham y John Stuart Mill demostraban cómo una nación podía prosperar aplicando principios racionales de utilidad y progreso. Mientras tanto, las doctrinas socialistas y materialistas de Karl Marx anticipaban un cambio de paradigma que sacudiría al mundo durante el siguiente siglo.

Para dar sentido a esta efervescencia de ideas, este ensayo explorará cómo tres corrientes filosóficas que dominaron sucesivamente el siglo XIX -el idealismo alemán, el positivismo francés y el utilitarismo inglés- reflejaron la transición compleja de Europa hacia la modernidad.

El idealismo Alemán

El idealismo alemán marcó un punto de inflexión en el pensamiento filosófico del siglo XIX. Tras la filosofía crítica de Kant, pensadores como Hegel y Schelling se propusieron ir más allá de los límites impuestos por su predecesor.

Para Hegel, las limitaciones al conocimiento establecidas por Kant significaban un escándalo. Si bien Kant nos advirtió sobre los riesgos de la metafísica especulativa, Hegel creía fervientemente en la capacidad de la razón para alcanzar una comprensión absoluta de la realidad. “Mis pensamientos son los pensamientos de Dios antes de la creación del mundo”, declaró con audacia en su Ciencia de la Lógica. Hegel intentó trascender las antinomias kantianas a través de una visión holística del mundo como totalidad racional.

Sin embargo, seguir los intrincados razonamientos de Hegel resultaba una tarea abrumadora incluso para sus propios estudiantes. Como recordaba uno de ellos, “tres horas pasé sentado frente a la lógica de Hegel, tratando de entenderla; al final me dolía tanto la cabeza que tuve que tirar el libro contra la pared”. Schelling, por su parte, proponía una Naturphilosophie (filosofía de la naturaleza) más accesible, aunque no menos ambiciosa en sus pretensiones metafísicas.

Mientras tanto, las especulaciones idealistas se enfrentaban a la creciente relevancia de las ciencias empíricas. En anatomía, microbiología y otros campos médicos, los descubrimientos se sucedían a un ritmo vertiginoso. Este clima intelectual alentó la emergencia del positivismo francés, que rechazaba la metafísica en favor del método científico. La cada vez mayor influencia de las ciencias naturales socavaría los cimientos del panteísmo idealista en las siguientes décadas.

Sin embargo, la audacia de pensadores como Hegel contribuyó a renovar el interés por problemas eternos como la libertad humana, cuya complejidad se hizo evidente frente a la tiranía omnipresente de las leyes naturales. Aunque el idealismo fracasó en sus pretensiones de un conocimiento absoluto, ayudó a sentar las bases de debates que continúan hasta nuestros días.

El repunte del racionalismo

El repunte del positivismo en la filosofía francesa del siglo XIX representó una inspiración renovada del empirismo anglosajón. Figuras como Auguste Comte lideraron una corriente que rechazaba las excesivas pretensiones metafísicas de pensadores como Hegel.

Para Comte, el idealismo alemán carecía de rigor científico. Sus extravagantes teorías sobre un conocimiento absoluto poco tenían que ver con la realidad observable. En su afán por trascender las leyes de la naturaleza, los idealistas se alejaban peligrosamente de la humilde tarea de comprender el mundo tal cual es. Como declaró en su Cours de philosophie positive, “el tiempo de las metáforas ha terminado; ha llegado la época de los hechos”.

Tras siglos de divagaciones metafísicas, Comte creía que la humanidad había llegado a su mayoría de edad. Las ciencias habían alcanzado un grado de madurez que permitía aspirar a comprender los fenómenos sociales con la misma precisión que la física newtoniana lo había logrado con el universo físico. Los positivistas se propusieron edificar una nueva filosofía basada en el método científico, que colocaba a la observación y la experimentación en el centro de su quehacer.

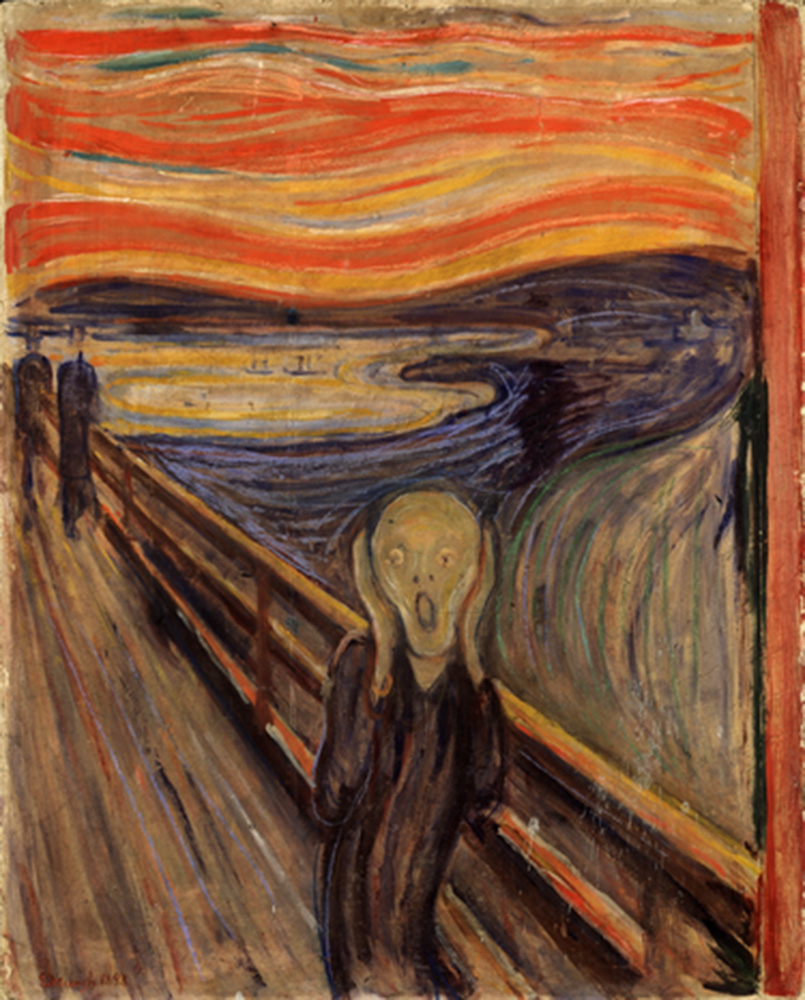

Sin embargo, para algunos este enfoque resultaba excesivamente restrictivo. La ciencia podía iluminar los dominios de lo físico y lo biológico, ¿pero qué hay de lo ético y lo estético, constitutivos también de nuestra condición humana? La mera descripción de los fenómenos no alcanzaba a satisfacer las más hondas interrogantes sobre el destino de la humanidad. Al mismo tiempo del auge de las ciencias naturales, surgieron corrientes que defendían el papel insustituible de la imaginación y los valores espirituales.

El positivismo representaba un cambio de paradigma en las formas de entender el conocimiento. No obstante, en su radical escepticismo hacia lo trascendental quizás perdía de vista aspectos esenciales de la condición humana que luego habrían de ser reconocidos como fundamentales. En las complejas transformaciones del siglo XIX, la razón científica no agotaba toda la riqueza de lo humano.

Irracionalismo y Materialismo

El irracionalismo y el materialismo marcaron el debate filosófico del siglo XIX con una fuerte carga crítica.

Mientras que los idealistas alemanes postulaban una razón omnisciente, pensadores como Schopenhauer reivindicaron el papel de las fuerzas irracionales en la existencia humana. En El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer presentó una visión pesimista del mundo dominado por el sufrimiento. “La vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento”, declaraba con desgano.

Schopenhauer jamás conoció a su padre; quizás este trasfondo biográfico influyó en su énfasis en el instinto por sobre la razón. Al igual que nos mueve el hambre cuando tenemos apetito, argumentaba, nuestras acciones responden a fuerzas inconscientes antes que a cálculos racionales. Esta defensa anticipada del inconsciente tuvo enorme impacto en posteriores pensadores como Nietzsche y Freud.

Otras corrientes, como el materialismo dialéctico de Marx, desafiaron el supremacismo idealista apelando a la experiencia más tangible. Para Marx, no era la razón omnisciente sino la dialéctica de las clases sociales la que impulsaba la marcha de la historia.

Sin embargo, el clima intelectual reinante seguía dominado por las musas de Hegel. De modo que pensadores más audaces como Feuerbach optaron por vías sutiles para subvertir el statu quo. En La esencia del cristianismo, Feuerbach sostenía que Dios es solo un reflejo proyectado de las aspiraciones humanas.

Estas herejías filosóficas prefiguraron debates que continúan hasta nuestros días, al cuestionar los límites de la razón y reivindicar la irrupción del inconsciente en la existencia humana.

Conclusión

El debate filosófico de los siglos XIX y XX puso de manifiesto la eterna tensión entre la razón y la pasión.

A lo largo de este ensayo hemos explorado cómo esta pugna impregnó todos los debates de la época. Por un lado, los idealistas alemanes apostaban por una razón totalizadora, capaz de comprender la totalidad del ser. Mientras que pensadores como Schopenhauer reivindicaban el papel catalizador de las fuerzas inconscientes.

No es de extrañar que esta discordia filosófica encontrara su reflejo en un mundo convulso, firmado por revoluciones industriales y políticas. La razón científica impulsaba el progreso material, pero al parecer dejaba de lado otras dimensiones de nuestro ser.

Quizás la lección más importante sea reconocer que tanto la razón como la pasión forman parte de nuestra condición humana. Pretender excluir una u otra nos abocaría al despropósito, pues ambas dan forma a nuestra presencia en el mundo.

Es cierto que la razón alumbra grandes obras de la civilización. Pero también es cierto que el arte y la religión han provisto de sentido a incontables vidas. Sería mezquino reducir la existencia a mera lógica.

En lugar de oponer conceptos, tal vez lo fructífero reside en superar dicotomías. Al fin y al cabo, como señalara Freud, ni siquiera la mente consciente escapa del influjo de lo inconsciente. Ambos estratos conforman la complejidad de lo humano.

Así, a pesar de la diversidad de enfoques, todos estos pensadores coincidieron en una certeza: que la comprensión de nosotros mismos constituye uno de los proyectos más apasionantes de la historia. Por ello, su legado filosófico perdura en la actualidad como un imperecedero estímulo para la reflexión.

0 comments